序

西漢時期司馬遷撰著的《史記》面世之後,自漢至唐,爲這部歷史名著作注釋的各家之中,最著名的有三家,即劉宋時期裴駰的《史記集解》、唐代司馬貞的《史記索隱》與張守節的《史記正義》。宋代人將這三者合刻爲“三家注本”,成爲《史記》最通行的有注釋的讀本。自那之後,“三家注”中的《正義》没有以單刻本的形式流傳下來,一般的讀者只是通過“三家注本”了解其内容。二十世紀前期,日本學者瀧川資言在日本古活字本《史記》欄外標注中發現了《正義》的大量佚文,並徵引在他所編撰的《史記會注考證》中。瀧川資言發現的這批佚文,究竟是否可靠?如果可靠,其價值又如何?國内學者對此一向有不同的看法。

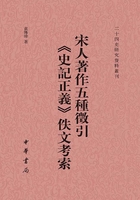

袁傳璋教授《宋人著作五種徵引〈史記正義〉佚文考索》一書的第一個貢獻,就是從總體上解決了《史記正義》真僞問題的學術疑案。這部書從吕祖謙、王應麟、胡三省等人的五種著作徵引的將近一千一百條《正義》中輯録出三百九十四條《正義》的佚文,其中有相當部分與瀧川資言所輯的佚文可以互相發明,這説明《史記會注考證》中的《正義》佚文總體上是可靠的。

這部書的第二個貢獻,是豐富了我們對於《史記》“三家注本”形成過程的認識。首先,以往我們認爲,南宋人在合刻“三家注”的時候,主要就是把《正義》中與《索隱》文字重複、内容近似的部分删除。袁傳璋教授在比對大量佚文的基礎上指出,“三家注本”對於《正義》的處理方式,不僅有删削、合併,而且有移置,甚至還存在增益的情況。其次,因爲“三家注本”移置了《正義》的文字,有時誤置於《索隱》之下,從而給人造成《正義》是配合、疏解《索隱》的錯覺。而實際上《正義》與《索隱》是各自獨立、互不稱引的。其三,吕祖謙、王應麟、胡三省等著名史家大量援引《正義》的事實,又可以説明這些佚文本身有很高的學術價值,而不是冗餘、重複的文字。

通過袁傳璋教授的工作,我體會到在學術研究過程中,我們不僅要注意發現“新材料”,更要善於在常見的書中發掘有價值的資料(我們姑且把這種發掘稱爲史料的“再發現”)。我們説的“新材料”主要指的是出土文獻、海外所藏的中國古籍與漢文文獻,也包括近年來在古籍普查、古書拍賣過程中發現的一些以前不爲人知的珍本秘籍。但新材料畢竟不常有,大量的研究工作還是要靠對既有資料的再發掘。而且新材料是否可靠,價值如何,常常也需要和既有材料比對之後,才能下結論。袁傳璋教授在本書中使用的宋代三位史學家的五種著作,都是比較常見的書,其版本也很普通,有的甚至就用了《四庫全書》本。這説明利用常見的書,一樣可以做高質量的研究。

以程金造先生爲代表的老一輩學者,曾認爲《史記會注考證》中的《正義》佚文,可靠的只有十之一二,其餘多數是日本人讀書時留下的批注。這個結論顯然受到上世紀二三十年代以來風靡學界的“疑古”思潮的影響。儘管現在回過頭來看,程金造先生懷疑過度了;但我們認爲,在没有充分證據的情況下,謹慎的懷疑要比輕易的盲從好。因爲懷疑的結果將促使我們去做更紮實的研究。袁傳璋教授做的這項工作,其方法就是傳統的輯佚學,但是他得出的結論,實際上也有助於我們在文獻學領域“走出疑古”。這説明傳統的古典文獻學方法,一樣能解決“前沿”的問題。

我還想在袁傳璋教授這部書的基礎上,談一個相關的問題。既然現在發現了數量這麽多的《史記正義》的佚文,且是可靠而有學術價值的,那麽在今後的古籍整理工作中,主要是在整理《史記》的過程中,要怎麽對待這些佚文呢?

近年中華書局啟動了“二十四史”點校本的點校修訂工作,在討論《史記》修訂凡例時,曾有學者提議,應當利用修訂的機會把已發現的《史記正義》的佚文輯補進去。這個建議看似很有道理,但其實大家讀了袁傳璋教授的書以後,會更加意識到,“三家注本”不是簡單的“三合一”,它有一個形成過程,傳到今天的“三家注本”已經是一個歷史存在了。如果輯補了《正義》佚文,就不是歷史上的“三家注本”了,等於舊本子没整理好,又出了一個新本子。而且從操作的層面看,袁傳璋教授僅從五種書中就輯出了大量的佚文,我想一定也還有其他一些佚文散在他書之中而還没有輯出來的。這樣一直輯下去,一時半會兒是輯不到頭的。因此後來中華書局新修訂點校本《史記》時,並未把輯補《正義》列入其中。如果有讀者出於研究需要,希望能多了解一點《史記正義》的内容,目前除了可以讀瀧川資言的《史記會注考證》(以及水澤利忠的《史記會注考證校補》),還可以把張衍田教授的《史記正義佚文輯校》與袁傳璋教授的這部書結合起來讀,那麽《正義》的基本内容也就可以掌握了。

袁傳璋教授是當今研究《史記》學者的傑出代表人物。他治學功力堅實而深厚,學風樸實而純正,長於發現問題,論述多有創新,而且爲人正直、厚道,頗具大家風範。他的爲人、他的學風,將同他的這部《宋人著作五種徵引〈史記正義〉佚文考索》一起,成爲當代《史記》研究者的典範。

安平秋 2016年3月於北京大學